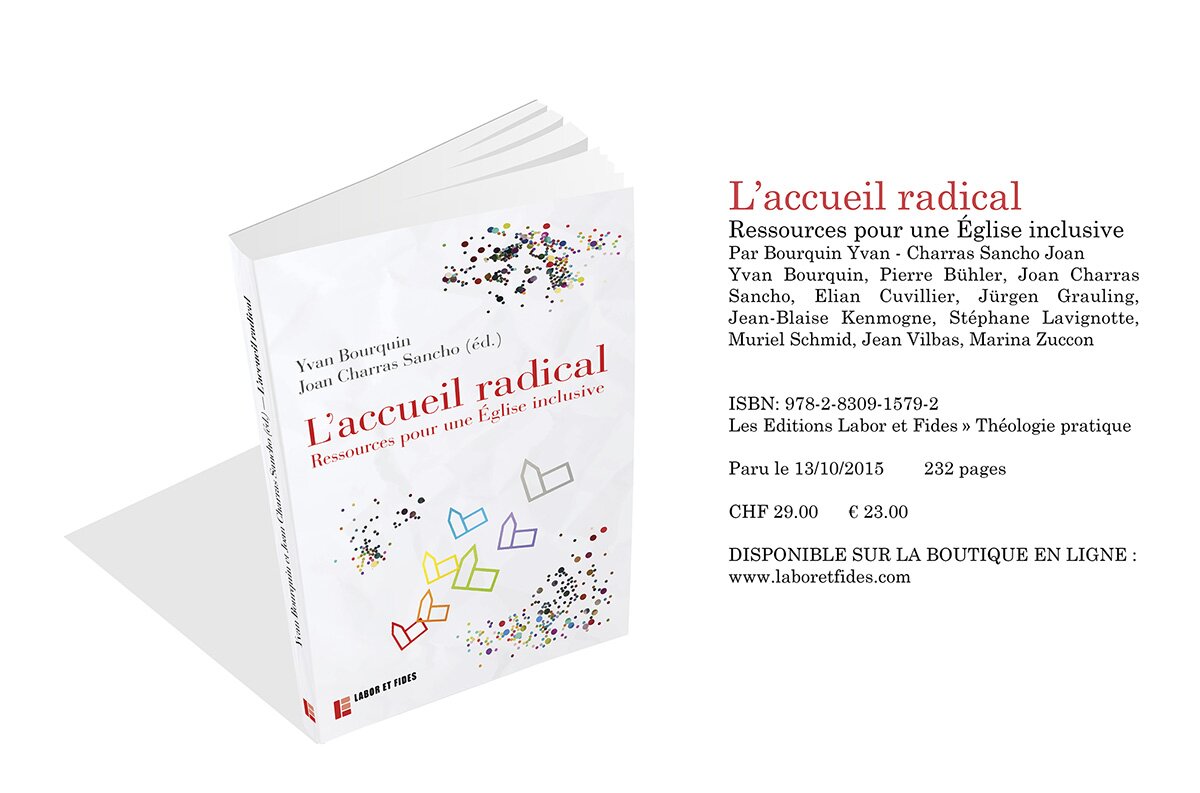

Notre objectif dans l’accueil radical

Ressources pour une Eglise inclusive

Il est premièrement question d’accueil. Les Eglises chrétiennes partagent la vision d’un Dieu d’accueil, sur la base de l’accueil que pratiquait le Christ. Soyons plus précis. Cette ouverture à l’autre devrait, en principe, caractériser tous les chrétiens, du moment que l’exigence d’accueil en communauté repose sur la déclaration de Jésus, « celui qui n’est pas contre vous est pour vous » (Luc 9,50). Comment les Eglises pourraient-elles, sans se contredire, repousser une personne qui désirerait l’intégration dans la communauté adorant ce Dieu d’accueil ? Sur quel critère ?

Mais attention : l’accueil requis est présenté comme radical. S’appliquant aux relations humaines, ce qualificatif signifie le refus de toute exclusion, quel que puisse être le prétexte par lequel on la justifierait. Il est exclu… d’exclure. L’accueil d’une personne représente l’accueil de Dieu, dont cette personne est porteuse ! D’où l’exigence de radicalité.

Qu’est-ce qu’une Eglise inclusive ? Ce terme indique à la fois « le refus catégorique de toute exclusion et l’accueil inconditionnel de la diversité » (Jean Vilbas). Il désigne en particulier l’accueil des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Une Eglise inclusive considère qu’il y a lieu d’inclure pleinement, et sans réticence aucune, les personnes que l’on désigne par les termes qui précèdent. Et notons qu’il vaudrait mieux, pour faire justice à l’attirance amoureuse qu’éprouvent les personnes homosexuelles, parler de personnes « homosensibles ». Pourquoi tout axer sur la pratique sexuelle, plutôt que sur les sentiments qui y conduisent ? Cela ne cache-t-il pas un jugement très réducteur ?

A quoi bon des ressources ? Nous voici au centre même de nos préoccupations. La question posée n’est plus celle du droit à être chrétien-ne et homosexuel-le en même temps. Comme l’exprime très bien Muriel Schmid, L’accueil radical « offre au contraire des pistes de réflexion qui cherchent à établir les conditions d’accueil des couples de même sexe au sein des Eglises. Le principe de base présuppose une église qui se veut ouverte à sa diversité ».

C’est dire deux choses importantes !

Tout d’abord, le recueil présente des pistes de réflexions. Notons-en quelques-unes, caractéristiques de la démarche :

- Comment se vit l’accueil intégral dans un microcosme de la région parisienne, et à quoi peut conduire concrètement le principe d’inclusivité ?

- Sur quelles bases et moyennant quelles précautions peut-on, en Afrique, proposer un changement de perspective sur les personnes LGBT ?

- Dans un débat ouvert à tous, sur internet, quelles dispositions permettent d’assurer la qualité et la bonne tenue des échanges ?

Ensuite, le recueil se focalise sur les conditions d’accueil des couples de même sexe dans les Eglises, et ceci à plusieurs niveaux. On peut s’intéresser à l’accueil proprement dit, mais aussi à l’attitude envers les officiant-e-s homosensibles, ou encore à la question de la bénédiction des couples de même sexe. A ce sujet, convient-il d’accueillir sans bénir ? Ou de bénir collectivement ? Ou de bénir « tout simplement » (ou presque) ? Une chose apparaît clairement : la liturgie est appelée à se mettre « résolument au service d’une pastorale qui vise à accueillir toutes les singularités » (Joan Charras Sancho).

Pierre Bühler situe bien l’enjeu de notre publication quand il écrit :

« C’est l’avantage d’un ouvrage comme celui-ci que de permettre un échange entre les Eglises et les confessions, afin que les avancées des uns et les réticences des autres apprennent à se connaître, et peut-être à s’apprivoiser »